Kisah bermula dari balik tembok Kota Gede yang kukuh dengan pasar gedenya yang ramai riuh. Adalah Raja Mataram kedua, Panembahan Prabu Hanyakrawati (1601-1613) telah terikat janji pada Ratu Tulungayu, bahwa anak kesayangan mereka yang berjuluk Adipati Martapura, kelak akan dinobatkan sebagai penerusnya. Tapi sayang, pangeran muda itu mengalami gangguan syaraf yang berakibat keterbelakangan mental.

Janji seorang raja, demikian bagi sang penguasa yang bernama kecil Mas Jolang, putra Panembahan Senapati (1587-1601), tetaplah ikrar suci yang tan kena wola-wali. Di sisi lain, para kawula Mataram tidak boleh dikorbankan haknya untuk memiliki pemimpin yang cakap hanya demi sebuah janji.

Maka sebakda Ayahandanya wafat saat berburu di hutan Krapyak pada suatu hari di tahun 1613, Adipati Martapura tetap ditahbiskan sebagai raja ketiga Kedhaton Mataram di Kotagede. Tapi raja tunagrahita ini memangku jabatannya hanya selama satu hari saja.

Pada hari berikutnya, dia diturunkan secara hormat dari singgasana batu Dhampar Sela Gilang. Kemudian kakaknya beda ibu, Mas Rangsang alias Raden Mas Jatmika dilantik sebagai raja Mataram dengan gelar Panembahan Agung Hanyakrakusuma.

Masa pemerintahan raja yang lahir pada 1593 dari rahim Ratu Dyah Banawati binti Pangeran Benawa Pajang ini akan dikenang sebagai masa kebesaran Mataram, dihiasi pula oleh keberanian pasukannya yang dua kali menyerang VOC di Batavia di tahun 1628-1629 hingga menewaskan Gubernur Jenderal Jan Pieterszoon Coen (1619-1623, 1627-1629). Pun raja ini pula yang mengubah hubungan hierarkis antara para ‘ulama dan para raja di Tanah Jawa.

Sebelumnya, pada masa Kesultanan Demak dan Pajang, majelis permusyawaratan para Wali adalah syuraa tertinggi yang keputusannya mengikat para Sultan sebagai semata pelaksana. Para Sultan pun tunduk dengan ta’zhim kepada dewan para ‘alim lagi faqih yang menjadi ahlul halli wal ‘aqdi negara mereka.

Adapun Raden Mas Jatmika tumbuh di bawah asuhan para ‘ulama dengan kecerdasan dan pemahaman yang diakui melampaui rata-rata kaum santri di zamannya. Maka ketika dia naik takhta sebagai Panembahan Agung Hanyakrakusuma, para ‘ulama kemudian didudukkan sebagai para penghulu Keratonnya, yang hanya dapat memberi nasehat, bukan keputusan mengikat. Apalagi dia mengambil gelar seperti kakeknya, Sayidin Panatagama, yang amat jelas dimaksudkan untuk iqamatuddin dalam pemerintahannya. Dan bagi para ‘ulama di zamannya, Panembahan Agung Hanyakrakusuma dengan kapasitas keilmuan dan kesantriannya jauh lebih kompeten untuk itu daripada para pendahulunya.

Panembahan Agung Hanyakrakusuma tahu, dinasti Mataram adalah trah keturunan petani. Bahkan jikapun diakui nasab buyutnya Ki Ageng Pemanahan sampai ke Ki Ageng Sela dan sampai ke Bondan Kejawan putra Prabu Brawijaya V di Majapahit; asal-usul sebagai wangsa petani baginya justru menguatkan hubungan dengan rakyat yang seasal selatar-belakang dengan dirinya.

Hanya saja, untuk menjadi pemimpin agama Islam tertinggi di Jawa yang sepadan dengan kekuasaannya kini, raja yang sesudah menaklukkan Madura dan Sukadana di Kalimantan serta merengkuh Palembang dan Jambi ke dalam kekuasaannya di tahun 1624 memakai gelar Susuhunan Agung Hanyakrakusuma ini merasa masih ada yang mengganjal.

Sebagai raja besar dari trah keturunan petani, dia justru dikelilingi oleh para penguasa yang di dalam nadi mereka mengalir darah Kanjeng Nabi Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam, hingga kaum muslimin pada umumnya lebih mengunjukkan hormat pada mereka.

Di Gresik, yang meski tunduk pada Mataram tapi tetap memiliki kedudukan istimewa bagi masyarakat Islam Pasisiran bahkan hingga Ternate dan Tidore, bertakhta Sunan Kawis Guwa dan dilanjutkan Panembahan Giri yang merupakan keturunan Mufti Demak di masanya, Sunan Giri ibn Maulana Ishaq. Sebelumnya, hingga masa Sunan Prapen (1548-1605), selain sebagai pusat ilmu agama Islam, bahkan para penguasa muslim di Jawa dianggap tak sempurna keabsahannya jika belum dilantik oleh pemimpin Giri Kedhaton.

Di Surabaya, Pangeran Pekik yang telah dinikahkan dengan adik Susuhunan Agung Hanyakrakusuma, Ratu Pandansari, adalah keturunan Maulana Rahmatullah Sunan Ampel, pemimpin Dewan Para Wali di zaman Demak. Di masa ayahanda Pekik, Pangeran Jayalengkara, perlu 5 tahun peperangan bagi Sang Susuhunan Mataram untuk memaksa Surabaya agar mau takluk.

Di Cirebon hingga Priangan, Galuh, Sumedang, dan Ukur yang juga tunduk pada Mataram dan bahkan rajanya, Panembahan Ratu I (1570-1649) menjadi mertua bagi sang Susuhunan Agung, tetap kukuh pula pengaruh para keturunan Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.

Dan; ini yang paling mengganjal; Abul Mafakhir Mahmud ‘Abdul Qadir (1596-1651) yang sebagaimana Susuhunan Agung Hanyakrakusuma juga seorang santri ‘alim lagi faqih. Dia bertakhta di Banten didampingi pamannya, Mangkubumi Arya Ranamanggala, dan dengan penuh maruah tetap tak sudi tunduk pada supremasi Mataram. Dengan gelar “Sultan” yang dengan penuh kebanggaan disandangnya sejak 1638, putra Maulana Muhammad ibn Maulana Yusuf ibn Maulana Hasanuddin ibn Syarif Hidayatullah ini sering membuat sang Raja Mataram merasa jengkel.

Kalau Aceh sejak masa Sultan Alauddin Riayat Syah (1537-1571) telah mengirim Husain Affandi pada Sultan Sulaiman Al Qanuni (1520-1566) dan Kerajaan Demak-pun telah membangun aliansi strategis dengan Daulah ‘Aliyah ‘Utsmaniyah di Turki menghadapi Portugis yang diback-up oleh Daulah Shafawiyah di Iran; Susuhunan Agung Hanyakrakusuma memandang perlu melakukan langkah yang lebih jauh untuk mengokohkan kerajaannya sebagai wakil sah kuasa dunia Islam di Nusantara.

Setelah beberapa kali berkirim utusan memantapkan persekutuannya dengan I Mangari Daeng Manrabbia Sultan ‘Alauddin (1593-1639) di Gowa-Tallo dilanjutkan penggantinya I Mannuntungi Daeng Mattola Sultan Malikussaid (1639-1653) dan Pa’bicara Butta-nya yang cendikia, Karaeng Pattingalloang (1639-1654); Susuhunan Agung Hanyakrakusuma segera mengirim utusan ke pusat kuasa dunia Islam di masa itu; Turki ‘Utsmani. Kapal utusan Mataram itu berlayar dari Jepara hingga Aceh dengan perhentian di Palembang. Dari sana, atas izin Sultan Iskandar Tsani (1636-1641) yang gembira menerima hadiah persahabatan Susuhunan Agung, dengan kapal Angkatan Laut Aceh yang lebih tangguh berangkatlah duta Mataram itu bersama perutusan persahabatan Aceh Darussalam ke Turki.

Menurut satu versi, utusan itu berhasil menghadap Malikul Barrain wa Khaqanul Bahrain wa Khadimul Haramain, Qaishar Ar Rumi, Khalifatullah wa Zhilluhu fil Ardhi Al Ghazi Sultan Murad IV (1623-1640) di tahun-tahun terakhir pemerintahannya. Versi lain menyebutkan, Murad IV diwakili oleh Syarif Makkah, Zaid ibn Muhsin Al Hasyimi (1631-1666) yang menerima sang utusan di kota suci tersebut.

Bai’at Mataram sebagai kuasa bawahan sekaligus wakil resmi Daulah ‘Utsmaniyah di Nusantara diterima. Maka bagi Susuhunan Agung Hanyakrakusuma dihadiahkanlah gelar “Sultan ‘Abdullah Muhammad Maulana Jawi Matarami”, disertai tarbusy untuk mahkotanya, bendera, pataka, dan sebuah guci yang berisi air zam-zam. Utusan itu kembali ke Mataram dan tiba kembali di Kedhaton Karta di Plered pada tahun 1641.

Model tarbusy itu kelak akan dikenakan terus oleh para keturunan Sultan Agung, demikian kemudian dia termasyhur, dalam penobatan raja-raja Dinasti Mataram. Sepasang benderanya yang berupa sejahit bagian Kiswah Ka’bah dan sejahit bagian satir makam Rasulullah menjadi Kyai Tunggul Wulung dan Kyai Pare Anom. Sementara guci itu hingga kini berada di makamnya dengan nama Enceh Kyai Mendung dari Sultan Rum.

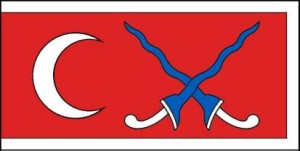

Kuatnya orientasi ke Turki di masa itu bahkan ditandai dengan digantinya bendera Gula Klapa yang telah ada sejak masa Majapahit, Demak, dan Pajang dengan bendera berwarna dasar merah dengan tepi obar-abir putih, yang di tengahnya bergambar bulan sabit putih sebagaimana bendera ‘Utsmani, hanya ditambahkan keris bersilang sebagai penanda Nusantara.

Gelar “Raja dua benua, Khan Agung dua samudera, Pelayan dua tanah suci (Makkah-Madinah), dan Kaisar Rum”; yang tersemat pada nama Sultan-sultan ‘Utsmani secara lengkap sejak Salim I (1512-1520) di tahun 1517 mengambil alih semua atribut kekhalifahan dari Al Mutawakkil III Al ‘Abbasi (1508-1517) di Kairo yang jadi simbol legitimasi para Sultan Daulah Mamlukiyah ini agaknya nanti membuat para penulis sejarah hanya akan menyebut pemberi gelar “Sultan” pada Susuhunan Agung Hanyakrakusuma sebagai “Pemimpin Ka’bah di Makkah”, atau “Sultan Ngerum.”

Sejak tahun 1641 itu, dengan gelar barunya, Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarami Susuhunan Agung Adi Prabu Hanyakrakusuma Senapati Ingalaga Sayidin Panatagama Khalifatullah memantapkan dirinya sebagai pemimpin tertinggi agama Islam di Jawa. Meski secara sosial-budaya pengaruh yang ditebarnya mewarnai ujung timur hingga ujung barat Pulau Jawa bahkan Palembang, Jambi, Tanjungpura, Sukadana, dan Banjar; cita-citanya untuk memasukkan Batavia dan Banten ke dalam genggaman iqamatuddin-nya pupus oleh wafatnya di tahun 1645 tanpa meninggalkan penerus yang punya kapasitas memadai. Seperti digambarkan dalam peribahasa Jawa; tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati. Bahkan dapat dikatakan, putranya yang nanti juga tak lagi menggunakan gelar Sultan; Susuhunan Amangkurat I; sangat mengecewakan.

Sebenarnya, persiapan Sultan Agung untuk memerangi VOC kian amat serius. Menyadari bahwa kelemahan utama serangannya di tahun 1628-1629 adalah kekuatan maritim, tepat di belakang Kedhaton Kartanya di Plered telah dibendung Kali Opak dan Kali Oya menjadi laut buatan yang dikenal sebagai Segara Yasa. Prajurit-prajuritnya yang senyatanya orang-orang pedalaman diajari berperang di perairan.

Tapi gara-gara perlakuan amat buruk Susuhunan Amangkurat I kepada kaum ‘ulama dan santri yang menimbulkan kekacauan, putusnya hubungan dengan Gowa-Tallo, dan pemberontakan Trunojoyo; untuk 100 tahun ke hadapan setelah wafatnya Sultan Agung, kuasa raksasa Mataram menjadi seperti harimau ompong di hadapan VOC. Bahkan pula kerajaan ini kehilangan banyak kepemilikan dan wilayah tiap kali VOC memberi bantuan lalu memeras raja-rajanya yang lemah di hadapan pemberontakan dan pertikaian perebutan takhta dalam keluarga. Ibukota terpaksa dipindah beberapa kali. Priangan lepas, demikian pula Blambangan dan Madura, hingga akhirnya bahkan pesisir utara Jawa pun disewa-paksa oleh VOC.

Pada tahun 1746, mulailah berkobar perang besar yang paling membangkrutkan VOC dalam sejarahnya di Nusantara. Putra Susuhunan Amangkurat IV (1719-1726) dengan Mas Ayu Tejawati, Bendara Raden Mas Sujana yang masyhur sebagai Pangeran Mangkubumi, bergabung dengan keponakan sekaligus menantunya Raden Mas Said menggerakkan rakyat melawan VOC yang kian mencengkeram takhta kakandanya, Susuhunan Pakubuwana II (1726-1749).

Ketika Susuhunan Pakubuwana II yang sakit-sakitan berada di ranjang kematiannya, dia memilih menitipkan keselamatan kerajaannya kepada VOC yang diwakili Gubernurnya untuk Java Noord Kust, Baron von Hogendorff. Tak lama kemudian, raja ini wafat dan dimakamkan di Laweyan. Atas desakan Raden Mas Said, di desa Kabanaran, Pangeran Mangkubumi dinobatkan sebagai Susuhunan ing Mataram Senapati Ingalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Ingkang Tuhu Narendra Mandireng Amengku Tlatah ing Nuswa Jawa. Gelar yang menyiratkan kedaulatan penuh dalam politik dan agama di Jawa ini bergema menggentarkan.

Pada tahun tersebut prajuritnya mencapai 20.000 orang dan bahkan terus bertambah dengan bergabungnya pasukan dari pulau-pulau lain yang semula membantu VOC. Kapitan Juwana yang mengomandani legiun pasukan Bugis dan Ternate, juga Daeng Muhammad dari Makassar dan para keturunan Karaeng Galesong misalnya; kelak menjadi 2 dari 12 kesatuan inti resmi pasukan kerajaannya dengan nama Bugisan dan Daengan. Lebih dari dua pertiga di antara para bupati nayaka Mataram di bawah pimpinan Tumenggung Yudanagara dari Banyumas dan Tumenggung Rangga Prawirasentika dari Madiun jelas berpihak pada Pangeran Mangkubumi.

Selain itu, dengan latar belakang sebagai santri yang ‘alim lagi faqih, beristrikan seorang mujahidah setia putri Kyai Ageng Derpayuda trah Ampel yang juga cucu Sultan Bima di Sumbawa bernama Niken Lara Yuwati, maka dukungan para ‘ulama dan barisan santri juga mengalir padanya. Sang permaisuri yang tak putus mendampinginya bergerilya ini, bahkan menjadi komandan pasukan prajurit putri, kelak dikenal sebagai Ratu Ageng Tegalrejo yang kelak mendidik dan mempersiapkan Pangeran Diponegoro untuk berjuang mengobarkan jihad melawan Kolonialisme Belanda dalam perang yang lebih sengit daripada torehan kakek buyutnya.

Pada tahun 1750 dalam pengepungan benteng Ungaran, Gubernur Jenderal VOC Gustaf Willem Baron van Imhoff (1743-1750) terluka parah, dan pada pertempuran Jenar-Bogowonto tak berapa lama kemudian, komandan pasukan VOC, Kolonel De Clerk terbunuh. Pada pertempuran di Pekalongan tahun 1752, pasukan gabungan VOC dihancurkan dan banyak yang tertawan.

Perang dahsyat selama hampir 10 tahun itu berujung pada Palihan Nagari, perjanjian pembagian negara yang ditandatangani di desa Giyanti pada tahun 1755. Ingkang Sinuhun Kangjeng Sunan Sri Susuhunan Pakubuwana III (1749-1788) di Surakarta harus berbagi kerajaan dengan pamannya, yang kemudian bertakhta di Yogyakarta dengan gelar Ngarsa Dalem Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kangjeng Sultan Hamengkubuwana Senapati Ingalaga Abdurrahman Sayidin Panatagama Khalifatullah Ingkang Jumeneng Kaping I (1755-1792).

Babad Kangjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunagara I (1757-1795) menyinggung salah satu siasat VOC dalam mengakhiri perang ini. Menyadari betapa miripnya Pangeran Mangkubumi dengan Sultan Agung dalam orientasi ke Turki, dikirimlah seorang Arab bernama Syarif Akbar Syaikh Ibrahim yang disebut sebagai utusan Sultan Ngerum untuk membujuknya berdamai dengan imbalan gelar resmi sebagai Sultan Mataram yang diakui oleh Daulah ‘Aliyah ‘Utsmaniyah. Maka dengan syarat bahwa seluruh pusaka Mataram warisan Sultan Agung menjadi haknya, Pangeran Mangkubumi menyetujui perdamaian.

Semula, mengingat basis pendukungnya berada di timur, VOC yang diwakili Nicolaas Hartingh membujuk agar dia berkenan ditakhtakan di Japan, daerah Mojokerto kini. Tapi Susuhunan Kabanaran telah memilih Umbul Pacethokan dan Alas Paberingan di jantung tanah Mataram untuk menjadi lokasi keratonnya. Maka dalam palihan nagari, selain Kuthanagara dan Nagaragungnya, Surakarta yang lebih ke timur justru wilayahnya banyak terdapat di Mancanagara Barat (hingga Banyumas) sementara Yogyakarta yang lebih ke barat berdaulat di banyak wilayah Mancanagara Timur (hingga Ngantang, Malang).

Maka sang Sultan yang terhadap Buwana (bumi lahir dan batin) dituntut untuk Hamangku (berkhidmat melayani), Hamengku (melindungi dengan kasih sayang sekaligus keadilan), serta Hamengkoni (siap bertanggungjawab atas amanah di pundaknya) ini, kerajaannya mewarisi segenap atribut sekaligus nilai yang diterima Sultan Agung dari Daulah ‘Aliyah ‘Utsmaniyah kemudian diterjemahkan dalam dakwah kepada bahasa kaumnya.

Dengan memilih nama ‘Abdurrahman, bukan lagi ‘Abdullah seperti yang dianugrahkan pada Sultan Agung, Sultan Hamengkubuwana I hendak menegaskan Astabrata-nya sendiri. Delapan sifat raja yang diteladani dari unsur semesta (kartika/bintang, chandra/bulan, agni/api, bayu/angin, tirta/air, surya/mentari, samudra/lautan, bantala/tanah) dan dewa-dewa Hindu (Indra, Yama, Surya, Chandra, Kuwera, Bayu, Baruna, Brama) diubah dan dimaknai kembali menjadi 8 sifat ‘Ibadurrahman seperti yang tertera dalam Surat Al Furqan.

- KARTIKA. Tawadhu’ dan bijaksana.

Dan hamba-hamba Tuhan yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata (yang mengandung) keselamatan. (QS Al Furqan: 63)

- CHANDRA. Gemar menghidupkan malam.

Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. (QS Al Furqan: 64)

- AGNI. Berlindung dari adzab neraka.

Dan orang-orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal”. (QS Al Furqan: 65)

- TIRTA. Pertengahan dalam membelanjakan harta.

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (QS Al Furqan: 67)

- BAYU. Tidak berbuat syirik, membunuh, dan berzina.

Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. (QS Al Furqan: 68)

- SURYA. Berpaling dari perkara haram atau sia-sia dan menjaga kehormatan diri.

Dan orang-orang yang tidak menghadiri az Zuur (hal-hal yang haram), dan apabila mereka bertemu dengan (orang-orang) yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lalui (saja) dengan menjaga kehormatan dirinya. (QS Al Furqan: 72)

- SAMUDRA. Mudah menerima nasehat dan peringatan.

Dan orang-orang yang apabila diberi peringatan dengan ayat-ayat Tuhan mereka, mereka tidaklah menghadapinya sebagai orang-orang yang tuli dan buta. (QS Al Furqan: 73)

- BANTALA. Meminta diberi istri dan keturunan yang baik serta menjadi Imamul Muttaqin.

Dan orang orang yang berkata: “Ya Tuhan kami, anugrahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (QS Al Furqan: 74)

Kehebatannya sebagai Senapati Ingalaga di medan perang selama berjuang telah termasyhur di kalangan rakyat. Bahkan Keratonnya pun dia bangun dengan tembok baluwarti, jagang (parit keliling), Tamansari, dan Pulo Cemethi yang sangat matang rencana pertahanannya. Sebagai Sayidin Panatagama dibangunnya Masjid Gede, Masjid Pathok Negara, dan Masjid Kagungan Dalem yang disusun letaknya sedemikian rupa berlapis-lapis di wilayah Kuthanagara untuk menjadi pusat pembinaan, pemberdayaan, dan mobilisasi perjuangan. Abdi Dalem Suranata yang menjadi penasehatnya terdiri atas 12 Haji yang disebut Kaji Selusin, sesuai jumlah Naqib Nabi Musa dan Hawari Nabi ‘Isa. Kesederhanaan sang Sultan ‘Abdurrahman tercermin dari gambaran tentang dirinya yang lebih sering tampil mengenakan Baju Taqwa, sesuai cita untuk menjadi Imamul Muttaqin.

“Hai anak Adam, Kami telah menurunkan pada kalian pakaian untuk menutup ‘aurat kalian dan pakaian yang indah sebagai perhiasan. Dan pakaian taqwa, itulah yang terbaik..” (QS Al A’raaf: 26)

Apakah Baju Taqwa itu? Alkisah Sayyid Ja’far Ash Shadiq, sang Sunan Kudus menegur Sunan Kalijaga atas pakaiannya yang berwarna wulung, maka sang wali Kadilangu menjawab, “Jika dengan ini saya merasa dekat dengan yang saya dakwahi dan mereka merasa dekat dengan saya; bukankah pakaian terbaik adalah pakaian taqwa; sedang taqwa tersembunyi dalam dada?”

Sejak itu, pakaian beliau disebut Baju Taqwa.

Ketika bertakhta, Sang Sultan santri ‘Abdullah Muhammad Maulana Matarami Susuhunan Agung Hanyakrakusuma menjadikan pakaian ini sebagai busana kerajaan untuk para pejabatnya. Lalu pada Palihan Nagari 1755, Sultan Hamengkubuwana I menjadikannya sebagai busana resmi Keraton Kasultanan Yogyakarta. Adapun anasir utama dalam baju taqwa itu antara lain:

1) Keris. Dalam bahasa Jawa disebut Curiga (waspada) atau Dhuwung (sadar & hati-hati). Inilah makna taqwa seperti dalam bincang antara dua sahabat Nabi yang mulia. “Apakah taqwa itu?”, tanya ‘Umar. “Apakah engkau wahai Amirul Mukminin”, sahut Ubay ibn Ka’b, “Pernah berjalan di lintasan yang remang-remang sementara ada banyak duri dan onak?” “Ya”, jawab ‘Umar. “Apa yang kau lakukan ketika itu?”, tanya Ubay. “Aku berhati-hati”, jawabnya. “Maka itulah taqwa”, simpul Ubay ibn Ka’b. Adapun keris ini dikenakan di belakang sebab kewaspadaan yang terjaga tidak menafikan prasangka baik.

2) Kain bawahan atau sinjang yang dikenakan sebagai bebet. Maknanya, perut dan bawah perut adalah markas syahwat yang harus dibebeti, dibebat, dikendalikan agar tak liar. Kain ini di-wiru bagian ujungnya, yakni agar terjaga sifat wara’/wira’i. “Adapun orang yang takut pada keagungan Rabbnya dan mencegah diri dari hawa nafsunya, surgalah tempat tinggalnya.” (QS An Naazi’aat 40-41). Salah satu motif larangan yang hanya dikenakan oleh Sultan sejak masa Sultan Agung adalah Parang Barong. Parang bisa berarti lereng, menandakan perjuangan melawan hawa nafsu yang berat dan menanjak. Barong berarti singa, atau sesuatu yang besar. Seperti dikatakan Imam Wahb ibn Munabbih, “Siapa menjadikan syahwat takluk di bawah tapaknya, syaithanpun gentar pada bayangnya.”

3) Pasangan ikat pinggangnya disebut kamus dan timang. Taqwa harus diikat dengan ilmu. Kamus karena kosakata, nama-nama benda adalah ilmu pertama yang diajarkan pada Nabi Adam. Dan ilmu yang menjadi dasar iqra’, wajib dituntut sejak dari timangan, buaian hingga liang lahat.

4) Pakaian atasannya disebut surjan. Ia adalah suraksa-janma, sebaik-baik penjaga bagi manusia, yang harus punya watak nyawiji (menyatu dengan sesama), greget (penuh semangat pada kebaikan), sengguh (yakin dan meyakinkan), ora mingkuh (berani bertanggungjawab). Ketaqwaannya harus bersinar memancar, karena surjan juga bermakna “siraajan muniiraa”, mencahayai siang dan malam, memandu diri dan orang di sekitarnya. Kancing di lehernya ada 6, sesuai jumlah rukun iman. Dua kancing di dada kiri dan kanan melambangkan syahadatain, dan 3 kancing yang tersembunyi menunjukkan nafsu bahimah, lawwamah, dan syaithaniyyah. Motif khasnya adalah lurik, garis-garis selang-seling berwarna yang menuntut untuk lurus dalam hati, lurus dalam kata, dan lurus dalam tindakan. Seperti dikatakan Imam Sufyan Ats Tsaury, “Takkan lurus ‘amal seseorang hingga lurus hatinya. Dan takkan lurus hatinya hingga lurus lisannya.” Lurik birunya disebut Pranakan, artinya rahim. Bagaimana pemakainya harus menghayati bakti sebagai anak kepada orangtua.

5) ‘Imamah Jawiyah yang disebut blangkon. Ia semula adalah surban santri yang demi kemudahan pemakaiannya maka dipelipit, direkatkan dan dijahit. Pada gagrak Yogyakarta, ada mondholan di belakang. Sebab pemakainya harus menjadi “minzhalah”, payung pengayom bagi masyarakat.

NB: Insyaallah bersambung ke Bagian II, dari Khalifatullah ke Khalifatu Rasulillah

Pengaya Bacaan:

Ash Shalabi, Ali Muhammad. Bangkit dan Runtunya Khilafah Utsmaniyah (terj.). 2013. Jakarta: Pustaka Al Kautsar

Babad KGPAA Mangkunagara I (Pangeran Sambernyawa), disertai ringkasan terjemahan oleh Kamajaya. 1993. Yogyakarta: Yayasan Centhini.

Babad Tanah Jawi, Mulai dari Nabi Adam Sampai Tahun 1647. (terj.). 2007. Yogyakarta: Narasi

KRT Jatiningrat. Peralihan Takhta di Keraton Yogyakarta (Suksesi). 2015. Makalah.

Ki Sabdacarakatama. Sejarah Keraton Yogyakarta. 2009. Yogyakarta: Narasi

M.C. Ricklefs. 1991. Sejarah Indonesia Modern (terj.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Moedjianto. 1987. Konsep Kekuasaan Jawa: Penerapannya oleh Raja-raja Mataram. Yogyakarta: Kanisius

Purwadi, Dr. 2007. Sejarah Raja-Raja Jawa. Yogyakarta: Media Ilmu

Soekanto, Dr. Sekitar Yogyakarta 1755-1825. 1952. Jakarta: Penerbit Mahabrata